SP盤レコードとは

みなさん音楽は何で聴いていますか?大抵の方はYouTubeで探したり、ダウンロードしてスマホやiPod(もはやiPodも過去の製品になりまし たが)などで聴いておられるのではないでしょうか。ちょっと前まではCDがメインでした。その前(1990年 代前半以前)は、最近ちょっとブームになってきているレコードでした。 宝塚歌劇団は1988年(昭和63年)の最後の公演まではレコードを出していました。(剣幸主演 横浜錦絵 恋と霧笛と銀時計・レインボーシャワー)

そのレコードというのはビニールの薄い円盤に音に合わせて溝を刻んだものです。円盤を回転させて、先

端がダイヤモンドの針でその溝をトレースしてその溝の振動をカートリッジで音に変えて聴いています。ビニ

ールレコードには片面20分ぐらい記録されている1分間に33 1/3回回転するLP盤レコードと片面に5分ぐら

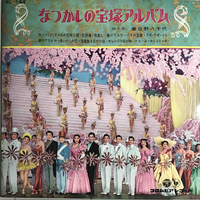

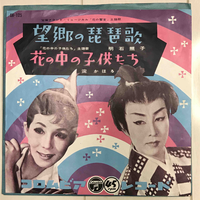

い記録できる1分間に45回転するEP盤(もしくはシングル盤)レコードがあります。宝塚歌劇団では1958年

(昭和33年)からEPレコード(「望郷の琵琶歌」明石照子、「花の中の子供たち」淀かほる)を、1959年

(昭和34年)からLPレコード(「なつかしの宝塚アルバム」)を出していました。

そのレコードというのはビニールの薄い円盤に音に合わせて溝を刻んだものです。円盤を回転させて、先

端がダイヤモンドの針でその溝をトレースしてその溝の振動をカートリッジで音に変えて聴いています。ビニ

ールレコードには片面20分ぐらい記録されている1分間に33 1/3回回転するLP盤レコードと片面に5分ぐら

い記録できる1分間に45回転するEP盤(もしくはシングル盤)レコードがあります。宝塚歌劇団では1958年

(昭和33年)からEPレコード(「望郷の琵琶歌」明石照子、「花の中の子供たち」淀かほる)を、1959年

(昭和34年)からLPレコード(「なつかしの宝塚アルバム」)を出していました。

LP盤の直径は25cmないし30cm、EP盤は直径17cmでジュークボックスに対応するために中心の穴が大きくドーナッツ盤とも呼ばれました。

LP盤の直径は25cmないし30cm、EP盤は直径17cmでジュークボックスに対応するために中心の穴が大きくドーナッツ盤とも呼ばれました。

さて、これからが本題です。宝塚歌劇団では1958年(昭和33年)以前はSP盤レコードというものが使わ

れていました。SP盤という言い方はLP盤やEP盤が出現してからの言い方で、SPはStandard Playの意味で

す。LPはLong Play、EPはExtended Playを示します。LP盤やEP盤のビニールレコードが誕生するまでは

単にレコードと呼ばれていました。SP盤の材質はシェラックというカイガラムシが分泌する天然樹脂で、酸

化アルミニウムや硫酸バリウムなどの微粉末を固めた物質で作られています。この材質は非常に硬いのですが、

反面割れやすく、天然樹脂を含むためカビが生えやすいです。

回転数は毎分78回転で、一部80回転のものも存在します。盤の直径は25cmないし30cmで宝塚歌劇のものは

25cmのものです。

さて、これからが本題です。宝塚歌劇団では1958年(昭和33年)以前はSP盤レコードというものが使わ

れていました。SP盤という言い方はLP盤やEP盤が出現してからの言い方で、SPはStandard Playの意味で

す。LPはLong Play、EPはExtended Playを示します。LP盤やEP盤のビニールレコードが誕生するまでは

単にレコードと呼ばれていました。SP盤の材質はシェラックというカイガラムシが分泌する天然樹脂で、酸

化アルミニウムや硫酸バリウムなどの微粉末を固めた物質で作られています。この材質は非常に硬いのですが、

反面割れやすく、天然樹脂を含むためカビが生えやすいです。

回転数は毎分78回転で、一部80回転のものも存在します。盤の直径は25cmないし30cmで宝塚歌劇のものは

25cmのものです。SP盤は基本的に蓄音機で再生します。蓄音機はゼンマイの力でレコード盤を回転させて、レコードの溝を 鉄針でトレースしてサウンドボックスと呼ばれる部品の振動板を直接振動させて音を出し、その音をラッパ で拡声して聞かせています。基本的に電気は一切使わない省エネ設計です。ただ電動モーターで回転させて、 鉄針でトレースした振動を電気信号に変換して増幅しスピーカーで鳴らす電気蓄音機(電蓄)もありました。 戦後にはLPで使われるカートリッジでSP専用もしくはSP兼用の物も生まれています。

さて、今度はレコードの録音のことについて考えてみます。現在はマイクで拾った音をデジタル信号に変換

してハードディスクに保存して、その保存された音源をデジタル的に合成して最終のCDやダウンロード音源

しています。LP盤やEP盤の時代はマイクで拾った電気信号を一旦磁気テープに録音して、録音されたテープ

から再生した電気信号を合成してビニールレコードに溝を刻んでいました。SP盤の時代も昭和20年代後半

からは一旦マイクで拾った電気信号を磁気テープに録音して、その電気信号をレコードの溝に刻んでいました。

それ以前はマイクで拾った電気信号で直接レコードの溝を刻んでいました。磁気テープを使うか使わないか

の差は大きく、磁気テープを使うと一旦記録した音声を繋いだり編集したり、音声の合成のみをあとでやり

直したり自由度がありますが、磁気テープがない時代は演奏から合成、溝に刻むことまでを一発勝負でやら

ないといけませんでした。

さて、今度はレコードの録音のことについて考えてみます。現在はマイクで拾った音をデジタル信号に変換

してハードディスクに保存して、その保存された音源をデジタル的に合成して最終のCDやダウンロード音源

しています。LP盤やEP盤の時代はマイクで拾った電気信号を一旦磁気テープに録音して、録音されたテープ

から再生した電気信号を合成してビニールレコードに溝を刻んでいました。SP盤の時代も昭和20年代後半

からは一旦マイクで拾った電気信号を磁気テープに録音して、その電気信号をレコードの溝に刻んでいました。

それ以前はマイクで拾った電気信号で直接レコードの溝を刻んでいました。磁気テープを使うか使わないか

の差は大きく、磁気テープを使うと一旦記録した音声を繋いだり編集したり、音声の合成のみをあとでやり

直したり自由度がありますが、磁気テープがない時代は演奏から合成、溝に刻むことまでを一発勝負でやら

ないといけませんでした。

マイクで音声を拾った電気信号をアンプで増幅して、溝を刻む方法(電気式録音)が可能になったのは、

日本でラジオ放送が始まった1925年(大正14年)以降のことです。

それ以前はどうしていたのでしょうか?

ラッパ型の集音器の先についた振動板を振動させて、振動板の先の針で溝を刻む方法を採っていました。こ れを機械式録音ないしラッパ録音と言います。 機械式録音では自分のパートを録音する時に演奏者ないし歌手はラッパの近くに近づいて録音していました。 しかしながら、ラッパの先の振動板の振動は振幅が小さく、従って溝の振幅も小さく、全般に録音された音 の大きさは小さいものでした。

録音されている音声の帯域はCDは20Hz〜20kHz、LP盤は盤や装置によっても異なりますが、大体20Hz〜 12kHzから20kHzぐらいです。対してSP盤は、初期の機械式録音では300Hz〜3kHzぐらい、電気録音では 50Hz〜6kHzです。CDやLP盤に比べるとはるかに狭い帯域ですが、ハッとするほど生々しい音が聞かれます。

ラッパ型の集音器の先についた振動板を振動させて、振動板の先の針で溝を刻む方法を採っていました。こ れを機械式録音ないしラッパ録音と言います。 機械式録音では自分のパートを録音する時に演奏者ないし歌手はラッパの近くに近づいて録音していました。 しかしながら、ラッパの先の振動板の振動は振幅が小さく、従って溝の振幅も小さく、全般に録音された音 の大きさは小さいものでした。

録音されている音声の帯域はCDは20Hz〜20kHz、LP盤は盤や装置によっても異なりますが、大体20Hz〜 12kHzから20kHzぐらいです。対してSP盤は、初期の機械式録音では300Hz〜3kHzぐらい、電気録音では 50Hz〜6kHzです。CDやLP盤に比べるとはるかに狭い帯域ですが、ハッとするほど生々しい音が聞かれます。